Von Nico Klinger

Die Arbeit der Sportgerichte

Alles was Recht ist.

von Nico Klinger | Wer schon mal gesperrt wurde oder wessen Verein eine Geldstrafe erhalten hat, verbindet mit dem Sportgericht selten Positives: eine anonyme Instanz, die maßregelt und abstraft. Dieser Reflex ist verständlich, Sanktionen sind nie angenehm. Doch der zweite Blick und ein Sprung über den eigenen Schatten lohnen sich: Denn hinter jedem Verfahren stehen Menschen. Menschen, die dem Fußball nahestehen. Menschen, die ihre Zeit investieren, um Ordnung zu wahren. Es sind Ehrenamtliche, die sich mit juristischen Prozessen und Regeln auskennen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Aufgabe ist es, zu prüfen, ob sich Spieler, Trainer oder Zuschauer regelkonform verhalten haben – und zu reagieren, wenn sie es nicht tun.

Geordneter Spielbetrieb im Fokus

«Das mag pathetisch klingen», sagt Sportrichter Simon Karlin, «aber am Ende des Tages geht es uns darum, Fair Play hochzuhalten.» Der Fachanwalt für Sportrecht ist Mitglied des südbadischen Sportgerichts der Verbands- und Landesligen und des Bezirkssportgerichts Freiburg. Darüber hinaus leitet er die Rechtsabteilung des SC Freiburg – und war lange als Schiedsrichter aktiv. Um zu verstehen, wie im Einzelfall über Recht und Unrecht im Fußball entschieden wird, muss zunächst ein Blick darauf geworfen werden, wie so ein Sportgericht eigentlich aufgebaut ist.

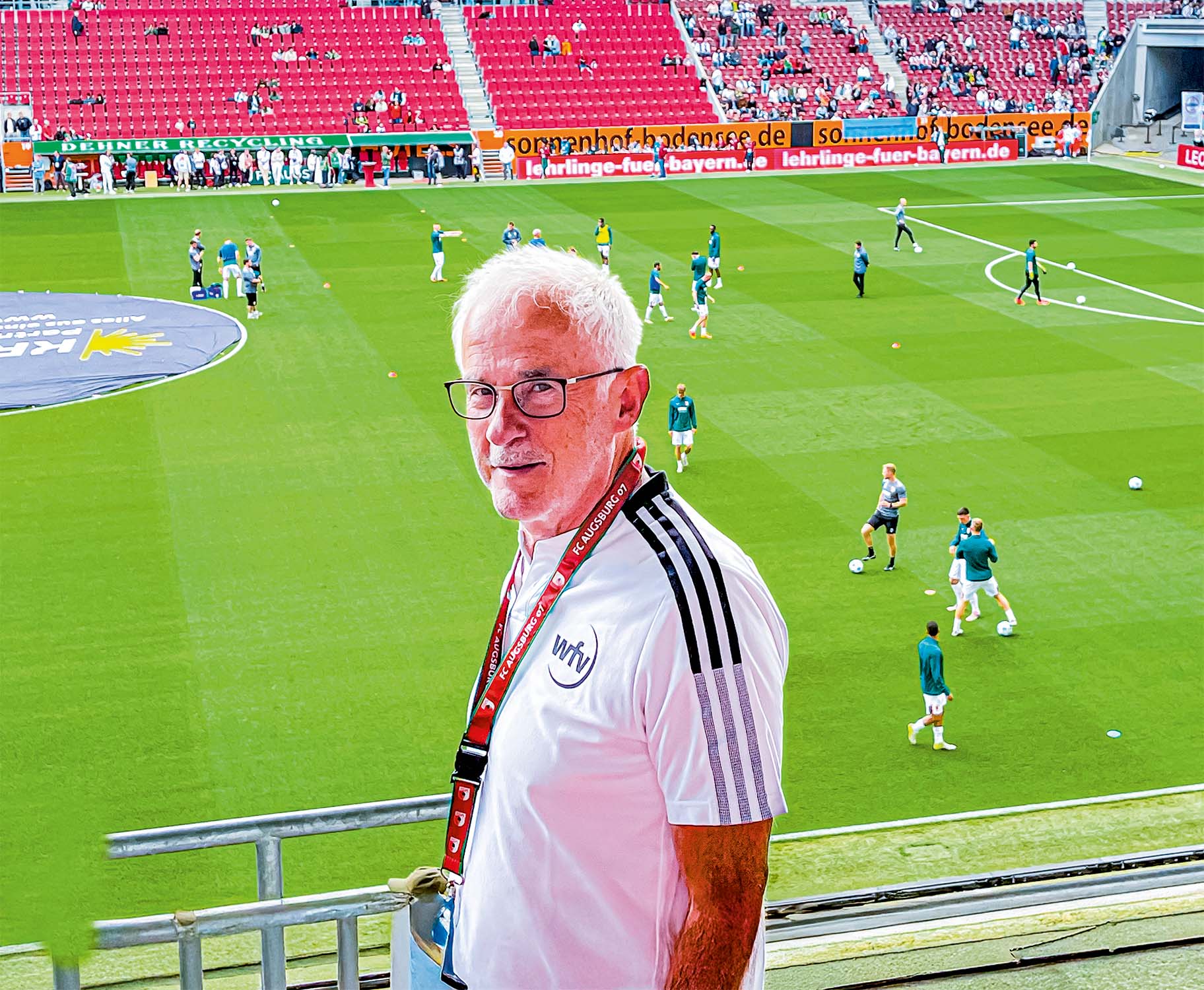

Sportrecht ist kein eigenständiges, klar abgegrenztes Rechtsgebiet, sondern eine Querschnittsmaterie, die verschiedene Bereiche des Rechts miteinander verbindet. Es umfasst insbesondere Regelungen aus dem Zivilrecht, aber auch Aspekte aus dem öffentlichen Recht und dem Strafrecht. «Wir handeln auf Grundlage der Rechts- und Verfahrensordnung. Wer im Verein spielt, erkennt diese Regeln mit seiner Mitgliedschaft an und verpflichtet sich dazu, ihnen zu folgen», erklärt Dr. Sebastian Reif. Er ist stellvertretender Vorsitzender und Jugendsachbearbeiter des Sportgerichts der wfv-Verbands- und Landesligen und seit 15 Jahren Schiedsrichter. «Es geht also nicht um Schadensersatz oder Verträge, sondern um den geordneten Spielbetrieb – etwa darum, ob ein Spiel gewertet oder neu angesetzt wird», so der Stuttgarter Rechtsanwalt.

Jeder Landesverband hat dabei sein eigenes Sportgerichtssystem – in Württemberg, Baden und Südbaden also jeweils eine eigenständige Struktur. In den Grundzügen funktionieren sie ähnlich, unterscheiden sich aber im Detail, etwa bei Abläufen, Fristen oder Zuständigkeiten. Damit die Sportgerichte sich auf «normale» Verfahren fokussieren können, gibt es etwa in Baden und Südbaden zusätzliche Kontrollstellen, die bei besonders gravierenden Fällen wie Zuschauerausschreitungen, Diskriminierung oder erwarteten Sperren von über sechs Monaten zum Einsatz kommen. Sie arbeiten ähnlich wie Staatsanwaltschaften und können anders als die Sportgerichte auch von Amts wegen tätig werden. Die Kontrollstellen prüfen Verfahren, holen Stellungnahmen ein und stellen bei Zustimmung der Vereine ggf. einen Strafantrag beim Sportgericht – «was zur erheblichen Beschleunigung und effizienteren Handhabung der Verfahren führt», erklärt Karlin.

Auch bei der Instanzregelung gibt es leichte Unterschiede: In Südbaden und Württemberg ist je nach Liga zunächst ein Bezirks- oder das jeweilige Sportgericht der Verbands- und Landesligen zuständig, in Baden bis zur Verbandsliga immer ein sogenanntes bfv-Sportgericht. Nach einer Berufung entscheidet in allen drei Verbänden dann das entsprechende Verbandsgericht. Lässt dieses – in seltenen Fällen – das Rechtsmittel der Revision zu, wird der Fall ggf. vor der übergeordneten Instanz, dem DFB-Bundesgericht, verhandelt, das sich auch um die Belange der drei höchsten deutschen Ligen kümmert. Die Ober- und Regionalligen haben jeweils eigene Sportgerichte.

Ein Fall, zwei Seiten

Ausgangspunkt für einen neuen Fall ist fast immer der Schiedsrichter vor Ort – überwiegend geht es um Rote Karten. In solchen Fällen ist der betroffene Verein bereits über das Fehlverhalten informiert und hat die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben – in Baden innerhalb von zwei Tagen, in Württemberg und Südbaden innerhalb von drei Tagen. Wenn der Schiedsrichter wiederum eine gesonderte Meldung abgibt, beispielsweise wegen Beleidigungen von der Tribüne, wird der betroffene Verein direkt mit der Bitte um eine Stellungnahme kontaktiert. Auch hier wird bei allen Verbänden eine Frist von zwei bis fünf Werktagen eingeräumt.

Dabei bleiben Schiedsrichterentscheidungen allerdings Tatsachen – und eine Rote Karte somit eine Rote Karte. Sollten die Vereine trotzdem von ihrem Recht auf eine Stellungnahme Gebrauch machen? Leonie Keilbach, Vorsitzende des bfv-Sportgerichts, Juristin in der Landesinnenverwaltung und selbst aktive Spielerin, sagt: «Unbedingt ja! Wenn uns mit dem Schiedsrichterbericht und einer ergänzenden telefonischen Befragung nur eine einseitige Schilderung der Ereignisse vorliegt, können wir uns auch nur auf diese beziehen. Wir interessieren uns aber immer für beide Seiten. Eine Stellungnahme kann durchaus großen Einfluss auf das Strafmaß haben – etwa auf die Sperrzeit.» Der Appell ist eindeutig: Wer sich einbringen will, sollte es tun. Er wird gehört. Nach Ablauf der Frist ist das Sportgericht bemüht, möglichst schnell ein Urteil zu fällen, um den laufenden Spielbetrieb nicht zu stören.

Schuld und Sühne

Regelverstöße im normalen Spielbetrieb werden im Einzelrichterverfahren und innerhalb weniger Tage entschieden. Das ist auf Bezirks- bzw. Kreisebene gängige Praxis. «Bei schwerwiegenden Fällen – also nach Spielabbrüchen oder Gewalthandlungen – werden Entscheidungen in aller Regel in Kammerbesetzung, also von mindestens drei Sportrichtern, getroffen», berichtet Herbert Mayer, Vorsitzender des Bezirks-Sportgerichts Ostwürttemberg und pensionierter Polizeibeamter. Außerdem werden ggf. umfassende Bestandsaufnahmen mit Zeugenbefragungen und die Prüfung von Videomaterial durchgeführt. «Diese hilft gerade bei Roten Karten, das Strafmaß zu finden, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie roh das Spielverhalten beim Foul war», so Mayer.

Der Strafkatalog der Sportgerichte ist dabei umfangreich und abgestimmt auf die Schwere von Vergehen. Die klassischen Mittel sind im Aktivenbereich Geldstrafen für Vereine und Spieler oder Spielsperren für einzelne Akteure. Im Jugendbereich werden keine persönlichen Geldstrafen verhängt. Im Extremfall kann einem Spieler aber auch auf Landesverbandsebene das Spielrecht entzogen werden.

Darüber hinaus können alternative Maßnahmen angeordnet werden, etwa die Teilnahme an einem Anti-Aggressionstraining für Spieler, Trainer, Betreuer oder auch für ganze Mannschaften sowie persönliche Gespräche, schriftliche Entschuldigungen oder Auflagen mit Bewährungsfristen. «Damit wollen wir den Betroffenen die Möglichkeit geben, ihren guten Willen zu zeigen – und auch wieder früher auf den Platz zu kommen», sagt Karlin. «Neben der starren Verkündung fester Strafmaße erhoffen wir uns durch diesen flexibleren Umgang in der Vollstreckung auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Umdenken stattfindet.» Leonie Keilbach nimmt in diesem Zusammenhang die Vereine durchaus in die Verantwortung: «Bewährungsstrafen sprechen wir nur aus, wenn wir auf der anderen Seite auch eine gewisse Bereitschaft erkennen, an sich zu arbeiten – im besten Fall initiativ und nicht erst nach Aufforderung des Sportgerichts.»

Ziel: pädagogischer Handlungsspielraum

«Besonders im Bereich der A- und B-Jugend sind die pädagogischen Maßnahmen ein zentraler Bereich», berichtet Dr. Juan-Carlos Monje, Jugendsachbearbeiter des Bezirks-Sportgerichts Stuttgart/Böblingen. So bestehe beispielsweise die Möglichkeit, eine Sperre über den Weg der Begnadigung zu verkürzen, wenn der betroffene Spieler an einem Gewaltpräventionstraining teilnimmt. «Auch passen wir im Jugendbereich die langen Sperrstrafen den Staffelgrößen an. Wenn ein Team nur wenige Pflichtspiele hat, und ein bestrafter Spieler dann fast die ganze Saison ausfällt, verlässt dieser dann vielleicht den Verein oder hört ganz mit dem Kicken auf», sagt der promovierte Biologe, der früher selbst Jugendteams trainierte.

In der Praxis zeigen solche Ansätze Wirkung: Rückfälle nach derartigen Maßnahmen sind äußerst selten. Insgesamt steht dem Sportgericht damit nicht nur ein klassischer Strafkatalog zur Verfügung, sondern auch ein pädagogischer Handlungsspielraum – mit dem Ziel, langfristig zu einem fairen und respektvollen Miteinander auf und neben dem Platz beizutragen.

Wurde ein Verstoß gegen die Rechts- und Verfahrensordnung festgestellt und ein angemessenes Strafmaß bestimmt, wird das Urteil bekannt gegeben – seit einigen Jahren elektronisch über das DFBnet und nicht mehr postalisch oder per Telefon. «Das nimmt viel Emotion raus», erklärt Herbert Mayer und bezieht sich dabei einerseits darauf, dass offene Konflikte über sportgerichtliche Urteile in den vergangenen Jahren deutlich rückläufig sind, andererseits bestehe die Gefahr, dass sich die Institution Sportgericht vom Spielalltag entfremdet.

Berufung als aktiver Prozess

«In den meisten Fällen wird das Urteil so angenommen, wie es die Sportrichter gefällt haben», berichtet Mayer. «Wir sprechen im Bezirk Ostwürttemberg pro Jahr rund 450 Urteile, von denen 97 Prozent anstandslos akzeptiert werden.» Die restlichen drei Prozent gehen in Berufung. Denn einem Urteil des Sportgerichts kann ein Verein innerhalb einer festgelegten Frist widersprechen – in Baden und Württemberg innerhalb von zehn, in Südbaden innerhalb von sieben Tagen.

Wird diese Möglichkeit genutzt, kommt der Fall zur nächsthöheren Instanz, um dort erneut vollständig geprüft zu werden. Je nach Schwere kann dies auch eine mündliche Verhandlung mit Vorladungen beinhalten. «Eine Berufung ist kein Misstrauensvotum gegenüber der ersten Entscheidung», erklärt Sebastian Reif. «Das ist vielmehr ein ganz normaler und wichtiger Teil des Ablaufs beim Sportgericht. Er zeigt, dass Vereine das Verfahren ernst nehmen und sich aktiv einbringen – und das ist gut so.»

Abschlussplädoyer

«Alle Akteure auf dem Platz müssen die Gewissheit haben, dass Vorfälle fair aufgearbeitet werden, dass Spieler geschützt sind vor willkürlichen Entscheidungen», sagt Leonie Keilbach und Simon Karlin ergänzt: «Auch wenn das heißt, dass man in Extremfällen wie bei einem fälschlicherweise durch den Schiedsrichter abgebrochenen Spiel, bei dem dieser nicht den vorgeschriebenen Dreistufen-Plan eingehalten hat, dann auf Spielwiederholung entscheiden muss. Sofern Unparteiische abseits des Platzes sich nicht an die geltenden Regeln halten, werden diese auch selbst disziplinarisch durch die Rechtsorgane sanktioniert.»

Kurzum: Fußball lebt von der Leidenschaft der Akteure – aber auch von Respekt. Das Sportgericht ist keine «Bestrafungsbehörde», sondern ein Bestandteil des Fußballs. Es gehört zum Sport dazu, so wie Pfosten, Ball und Regelwerk. Und das Wichtigste: Hinter der Institution stehen Menschen, die den Sport lieben – nur gedankt wird ihnen für ihre Arbeit selten. Juan-Carlos Monje fasst es so zusammen: «Wenn wir gemeinsam für mehr Fairness sorgen, profitieren am Ende alle: Spieler, Vereine – und der Fußball.» |